Per la specie umana esistono poche colture importanti come il riso. Un cereale alla base di numerose tradizioni culinarie: del risotto italino al sushi giapponese, passando alla Maqluba palestinese e all’arroz sudamericano. Oltre a nutrire ogni anno miliardi di persone, la risicoltura fornisce sostentamento a milioni di agricoltori, rappresentando un vero e proprio pilastro culturale ed economico globale. Ma come tante altre colture, la sua produzione è particolarmente vulnerabile ai cambiamenti climatici, contribuisce significativamente alle emissioni di gas serra e alla degradazione degli ecosistemi.

Impatti e vulnerabilità del riso

Gli scarti di riso contribuiscono al 43% delle emissioni di gas serra associate alla categoria cereali e legumi. Inoltre si stima che le risaie contribuiscono al 19% delle emissioni di metano e all’11% delle emissioni di protossido di azoto.

Allo stesso tempo, la coltivazione del riso è vulnerabile alle temperature estreme, siccità e inondazioni associate ai cambiamenti climatici. L’Asia rappresenta il 90% della produzione, con la Cina al primo posto come produttore e l’India come principale esportatore globale, con circa 45 milioni di ettari di riso coltivati.

L’aumento della frequenza e dell’intensità delle ondate di calore potrebbero ridurre le rese del riso fino al 40%. Ma i problemi non finiscono qui: la pratica comune di inondare i campi di riso favorisce la proliferazione di microbi che rilasciano metano, un gas serra 80 volte più potente della CO₂ in un arco temporale di 20 anni.

La risicoltura circolare

Considerando le grandi sfide, l’economia circolare applicata alla risicoltura rappresenta una straordinaria opportunità per rendere la filiera più resiliente e sostenibile. Dal riutilizzo degli scarti nella bioedilizia alla riduzione dello spreco alimentare.

Durante la lavorazione si generano due sottoprodotti principali: la lolla, ottenuta quando il chicco di riso viene lavorato ma resta intatto, e la pula, che si produce invece quando il chicco viene raffinato meccanicamente per diventare riso bianco.

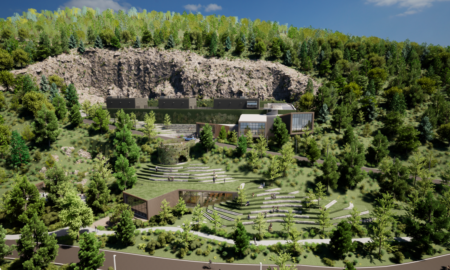

Una parte di questi materiali viene semplicemente bruciata, soprattutto la lolla, nelle centrali a biomassa. Tuttavia, avendo potere calorifico molto basso, la valorizzazione energetica non è considerata un’operazione efficiente. Rice House, società benefit piemontese nata nel 2016 che progetta e realizza edifici utilizzando materiali innovativi e completamente naturali derivati dagli scarti della lavorazione del riso, ha invece scelto la strada della circolarità.

Intervistata dall’Università di scienze gastronomiche di Pollenzo, la founder Tiziana Monterisi ha detto che Rice House tratta circa due milioni di tonnellate ogni anno tra paglia e lolla, utilizzando questi sottoprodotti per costruire mattoni, isolanti e pavimenti.

“A seconda del prodotto, abbiamo impianti specifici: c’è chi realizza mattoni, chi produce prefabbricati, chi utilizza la lolla per l’insufflaggio e chi fabbrica pannelli isolanti. Dietro ogni categoria di prodotto c’è un’industria italiana.” ha spiegato Monterisi di Rice House. Il prodotto finito, una volta pronto, arriva sul mercato edile ma non solo. Grazie alla lolla di scarto si possono produrre anche oggetti di design, come lampade e vasi, e borse alla moda.

Dalla paglia ai funghi vietnamiti

Anche in Vietnam, il quinto produttore di riso al mondo, gli agricoltori sono in cerca di soluzioni circolari. Nella provincia di Dong Thap, nel distretto di Thanh Binh, gli agricoltori della Cooperativa Tan Binh hanno trovato un modo innovativo per trasformare la paglia di riso in una risorsa preziosa utile alla coltivazione di funghi. Raccolta e lavorata, la paglia viene utilizzata come substrato per coltivare, appunto, “funghi di paglia”, una varietà pregiata e molto richiesta sul mercato.

In appena 45 giorni, la cooperativa è riuscita così a trasformare 500 balle di paglia (circa 10 tonnellate) in 700 chilogrammi di funghi, generando un profitto di 7,4 milioni di dong vietnamiti (circa 284 euro).